和泉の南端にある淡輪荘は、もともと西園寺家の荘園だった。

西園寺家は、藤原北家の支族の三条公経が、鎌倉時代の初期に京都の西北に別荘西園寺殿を作ったことから、西園寺家を称するようになった。西園寺家は源頼朝と縁戚関係があり、鎌倉幕府に信任されて大きな力を持った。琵琶の曲を伝える家系としても知られる。

他の荘園領主と同様、西園寺家もまた淡輪庄の名目だけの領主であり、経営は在地武士の橘氏(淡輪氏)に任せていた。

所有者であった西園寺家の禅尼がみまかった後、建長三年(一二五一)、淡輪荘は比叡山延暦寺に寄進された。延暦寺の成恩院政所は、淡輪氏を引き続き公文(くもん=荘園の年貢や訴訟を司る荘官)職に任命し、荘園の経営を委任した。

当初、延暦寺の淡輪庄経営は順調だった。しかし、鎌倉時代の末になると延暦寺の支配は徐々に揺らぎ始めた。

水軍を配下に持つ淡輪氏は、鎌倉幕府の御家人として、泉南一帯に勢力を伸ばし、領主の延暦寺をないがしろにするようになった。

延暦寺は、名目は荘園領主の地位を保っていたものの、実際には武力を握る淡輪氏に疎外され、所領からの年貢も十分に入らない状況に追い込まれた。

高野山領の近木(こぎ)庄(貝塚市)、伊勢神宮領の鳥取庄(阪南市)、賀茂社領の箱作(はこつくり)庄(同)、同じく賀茂社領の深日(ふけ)庄(大阪府泉南郡岬町)、興福寺領の谷川庄(同)など有力寺社の荘園も、守護とその被官の過酷な要求から逃れることはできなかった。

古代においては王権でさえ従った神仏の権威も、現世利益を第一とする武士には少しも通用しなかった。荘園領主である公家や寺社(僧兵)と荘官上がりの武士の対立は、領地からの収入分配をめぐる争いにその根源がある。

信達庄の北に位置する日根庄も、他の荘園と同様に守護の激しい侵略を受けた。

日根庄はもともと国衙(こくが=国)領の一部だったが、鎌倉時代の天福二年(一二三四)に関白家の九条道家に寄進され、荘園として立券(=証書化)された。

寄進を受けた九条家は、多くの浮浪人を抱える久米田寺(岸和田市)と協力し、彼らを使って荒れ地を開墾した。荘園内に堤防を築き、溜め池をつくった。新しく開いた田は、預所の中原氏(=のちの日根野氏)ら荘官に命じて管理させた。

室町時代に入ると、日根庄でも和泉守護細川氏の権威を背景に被官の日根野氏らの力が強まり、領主に土地を割譲させ、年貢を押領した。荘園での収穫の一部は武士たちに徴発され、荘園からもたらされていた九条家の収入は激減した。

当時、九条家の当主は九条政基(まさもと)だった。

政基は、応仁・文明の乱のさなか、文明八年(一四七六)五月に関白に就任した。

朝廷の権威は衰えていたとはいえ、関白は律令制最高の地位であり、その権威は少なくとも畿内においては、なお保たれていた。

政基は三年間、関白職にとどまり、文明十一年(一四七九)二月に職を辞した。

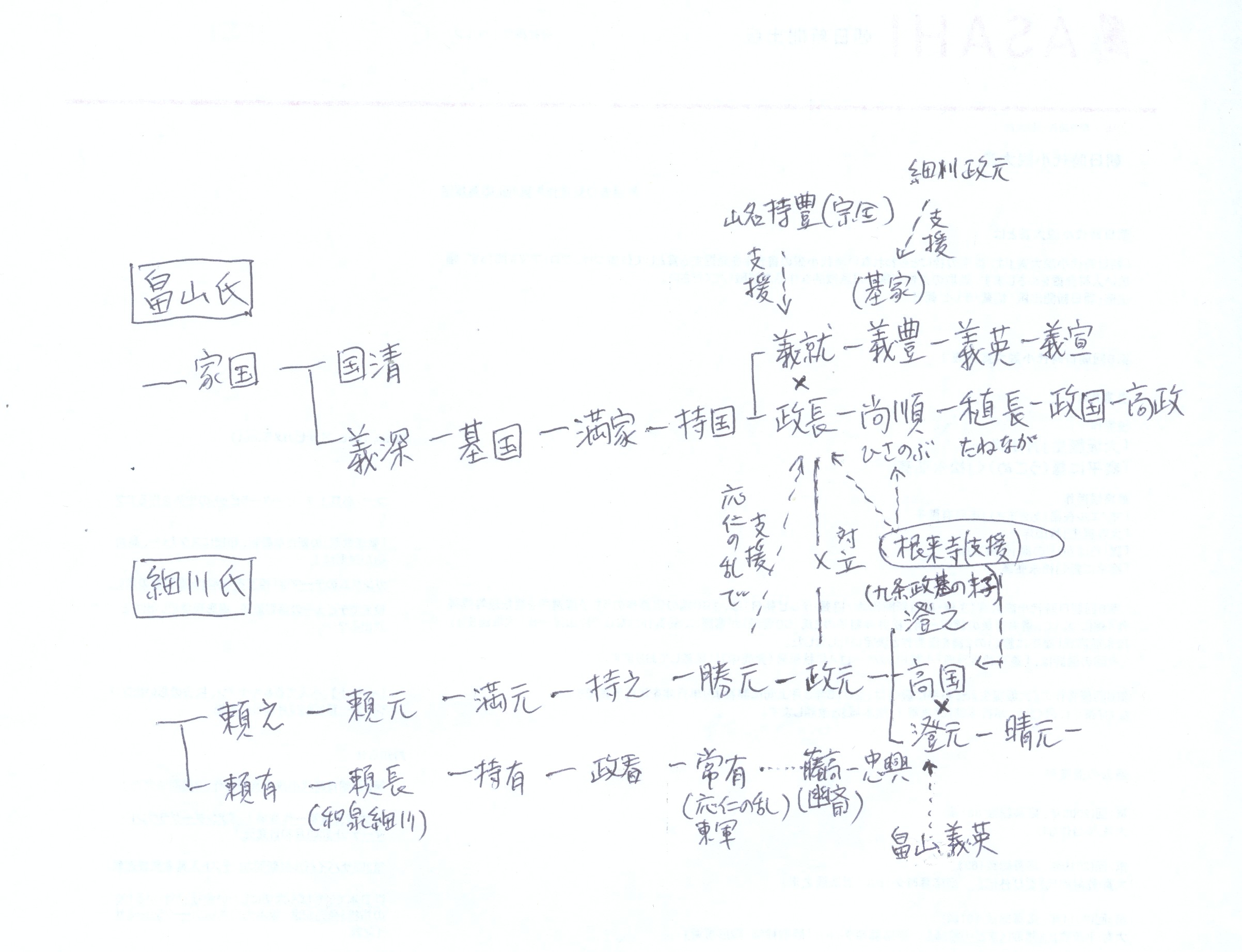

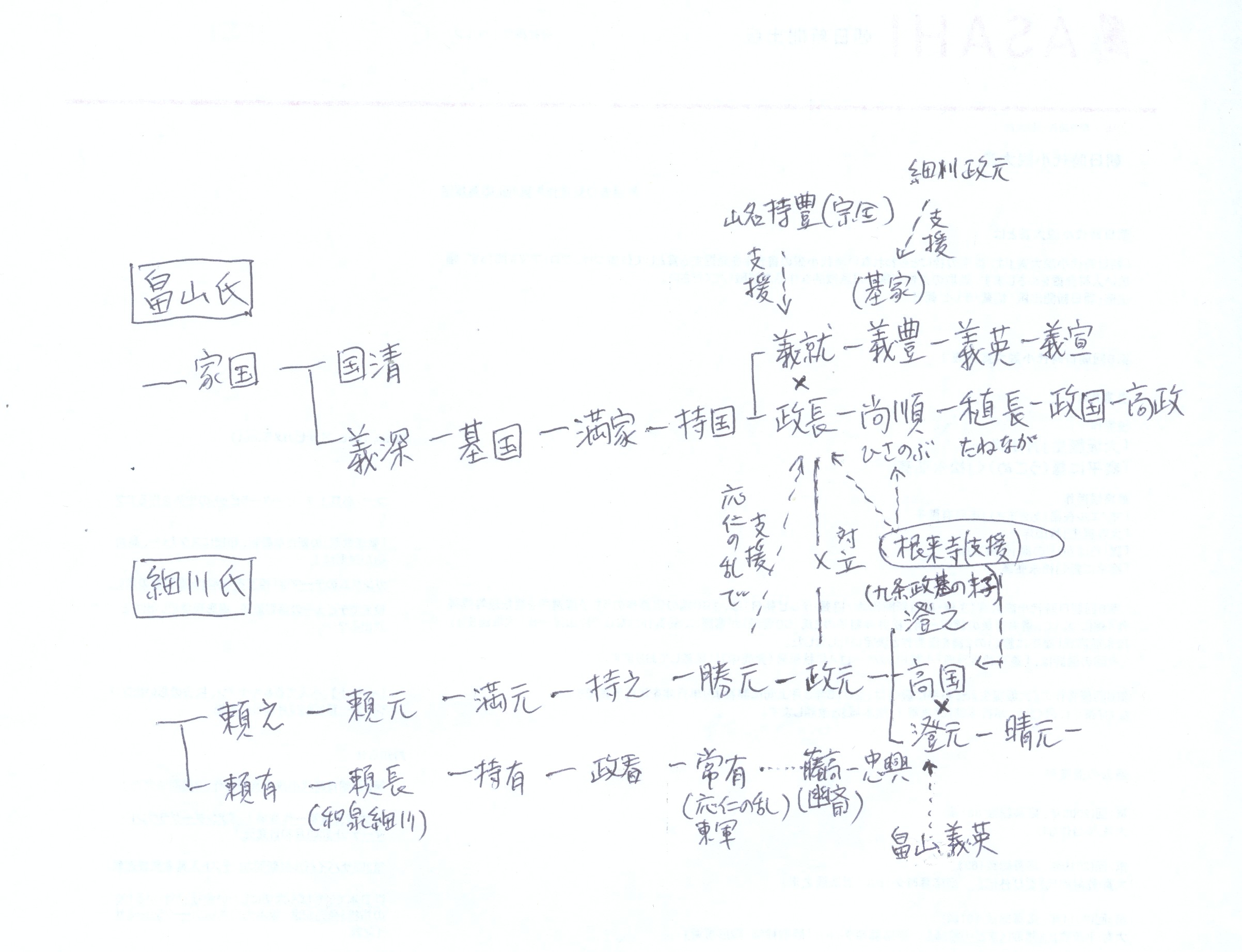

政基は、退任後も准三后(=皇后らに次ぐ高位)となって、引き続き中央政界で重きをなした。また、政基の子の尚経(ひさつね)も、明応四年(一四九五)正月、左大将の重職についた。末子の澄之は、修験道に凝って独身だった管領細川政元の養子となった

応仁の乱による京の荒廃で、当時、朝廷は非常な財政難にあえいでいた。その中で政界の重職を担った九条家は、内裏の修復や宮中行事に必要な莫大な費用を、家の面目にかけても負担しなければならなかった。

もともと九条家の荘園は、鎌倉幕府が倒れた建武年間には全国に四十か所もあった。しかし、その後の南北朝の動乱でその数は十五に減り、応仁の乱以降は、在地武士の侵略を受けて畿内の数カ所にまで激減した。

残った日根野庄をはじめとする畿内の領地も、戦乱の影響で年貢は完全には納められていなかった。

九条家の財政は危機的状況に陥った。

九条家の家司(けいし=貴人の家人)、唐橋在数(からはし・ありかず)は明応五年(一四九六)、根来寺の閼伽井坊(あかいぼう)秀尊に多額の借銭をした。その見返りとして、九条家は、閼伽井坊に日根野荘の代官職を与えた。

代官は、領主に年貢の一部を納めれば、残りは自分のものにできる実入りのよい職分であった。このころ農業技術の発達で生産力は増していたから、代官の取り分が領主分を上回ることも少なくなかった。

一方、九条家の方も、武力を持つ根来寺の氏人である閼伽井坊に代官をさせれば、守護の横暴を免れることができるのではないか、との思惑があった。

しかし、期待は裏切られた。日根野氏ら守護の被官らは、閼伽井坊に対しても年貢の要求を緩めなかった。

彼らは従来通りの年貢の半分(半済=はんぜい)の供出を要求した。

半済とは、軍費、兵糧を調達するために、室町幕府が守護に認めた年貢分配の特例だった。足利尊氏・直義兄弟が争った観応三年(一三五二)、幕府は騒乱の舞台となって出費の多かった近江、美濃、尾張に限り、この年の荘園・公領の年貢の半分を軍費に当てることを許した。

戦乱が収束した後、室町幕府は半済を停止しようとしたが、守護は手に入れた既得権を離そうとしなかった。逆に半済は全国に拡大し、荘園の解体につながった。

根来の武力を背景にした閼伽井坊は、細川方被官の半済要求を退けた。

ともに武力を頼み、妥協を知らない両者の対立は激化し、ついに武闘に発展した。

明応年間、秋の収穫のさなかに戦が始まった。馬に乗った守護側の日根野氏の郎党は日根庄の村を襲い、百姓の家を焼いて収穫したばかりのもみや、耕作用の牛馬を奪った。

閼伽井坊は根来寺に救援を求めた。

すぐに根来寺からは、行人たちが和泉に駆け付け、泉大津にある守護方の政所を焼き打ちして報復した。

抗争は数カ月続き、大勢の死傷者を出す大規模な戦に発展した。

対立を抑える役割の将軍家も今は力を失っていた。仲裁役のいない根来寺と守護側との争いは激しくなる一方だった。

この抗争の中で、日根庄は双方の軍勢によって蹂躪(じゅうりん)された。守護方の兵たちによって収穫前の稲が青いまま刈り取られ、代官の閼伽井坊から九条家に送られてくるはずの年貢は、完全にとどこおった。

九条家はもはや破産寸前だった。

このころ九条家では、財政を巡って、当主の政基と家司の唐橋在数との間で確執が続いていた。

唐橋在数が、閼伽井坊から借財したとき、政基の了解を取らなかったことに政基が怒ったのである。

明応五年(一四九六)正月、この問題がこじれ、九条政基・尚経父子は、唐橋在数を殺害するという一大不祥事を犯した。

この事件は後土御門天皇の勅勘に触れ、政基・尚経父子は朝廷への出仕を止められた。

政治的にも経済的にも追い詰められた政基は、ついに文亀二年(一五〇一)、三人の家臣と十人の従僕を連れて自ら日根庄に下向した。

政基が突然の泉州下向を決断した背景には、田園に蟄居(ちっきょ)して天皇の怒りをなだめると同時に、経済的な危機を自ら打開しようとする思惑があった。

《守護と対立する根来僧の代官に荘園を任せるのでなく、管領細川家とも縁戚関係にある自分が直接、経営に乗り出せば、和泉守護の細川支流も強い態度は取れず、紛争も収まるかもしれない。そうすれば、また年貢も入るようになり、行き詰まった経済的な困窮も切り開けるのではないか》

末子の澄之が管領細川政元の養子となっていることを拠り所にした、思い詰めた末の一世一代の決断だった。

この年三月、政基は京を発った。途中、堺の守護政所に立ち寄り、守護の細川政久に挨拶しようとした。だが、政久は病気と称して会おうとしなかった。

和泉守護にとって政基の下向ははなはだ迷惑だった。根来寺との抗争の最中に、領主が割り込んでくることは、事態を一層複雑にするからである。

日根庄の入山田村大木の長福寺に居を構えた政基は、それから永正元年(一五〇四)まで三年九ケ月の間、ここで直々に荘務をとった。

領主が直接、荘園経営に乗り出すのは、前代未聞の行為だった。

関白まで務めた人間が、都を離れた田舎に住むのは、文字通りの都落ちであり、当時の貴族としては決して名誉なことではなかった。だが、政基に世間体を気遣っている余裕などなかった。

日根庄はもともと五つの村からなっていた。その中の鶴原村は、早く足利義満の時代に九条家領から切り離され、義満の弓指南をした佐竹家の知行に充てられた。

また、井原、上郷の二村は守護の細川氏に半済として横領されていた。

九条家としては、これだけでも許しがたい強要だったが、さらに日根庄内に名田を持つ在地武士の日根野氏や多賀氏が、入山田、日根野村の年貢の半済を要求してきた。もはや自分が出向いて、領主の権威で拒絶するしかない。

政基が下向を決意した背景には、このような事情があった。

日根野氏は、古くは中原氏と称した。もともと、日根庄に隣接する近衛家の荘園、長滝庄に住む地侍だったが、のちに分家が日根庄に移り、日根野氏を名乗るようになった。

南北朝時代には、南朝勢力の強い泉南地方にあって一貫して北朝方に味方した。

応仁の乱の際、日根野五郎は和泉の地侍たちとともに和泉守護細川常有に従って東軍に参加し、京都一条大宮で戦功を上げて常有から感状を受けている。

しかし、戦国時代に入ると、新兵器の火縄銃を手に入れて台頭してきた根来寺勢力に日根野氏は圧迫されるようになる。追いつめられた日根野氏の分家は和泉を去り、美濃に移住して斎藤家に仕えた。

美濃に移った一族は、斎藤家滅亡の後、豊臣秀吉に臣従した。

一門の日根野備中守弘就は、小牧長久手の戦いで秀吉軍の一翼を担い、小牧城を囲んでいる。

秀吉と敵対する根来寺にとって、日根野氏は不倶戴天の一族だった。

◇

九条政基の日根野庄への下向後も、入山田、日根野両村に対する日根野氏の半済要求は執拗だった。

政基は堺守護所を通じて、細川氏に日根野庄の守護不入の確認と被官らの入部の停止を要求し、言い分は認められた。

しかし、主家細川氏の裁定にも、日根野氏は従わなかった。

政基に半済要求を拒否された日根野氏は、佐野の市に来ていた大木村の村人三人を人質にとり、村が人質と引き換えに年貢を払うよう要求した。しかし、政基はこれを拒んだ。

文亀元年(一五〇一)九月二十三日、ついに日根野氏は武力に訴え、郎党千人を動員して日根野村に侵入した。

政基も所従と農民二百人を指揮して応戦し、負傷者を出しながらも激戦の末に武士たちを撃退した。

長らく続く戦に疲弊した日根野村西方の農民は内心、武力では対抗し難い日根野氏の要求に従うことを望んでいた。だが、政基は百姓たちの妥協を許さなかった。

入山田、日根野村の農民は当時、米作りのほか、木を焼いて染色用の紺灰を作る副業も営んでいた。彼らは、守護側が押さえる佐野の市で、紺灰を売ることもならず、守護側と領主側の板ばさみにあって困惑した。

日根野村の百姓たちは、領主の政基に日根野方との交渉を求めた。交渉で解決できない場合は、自分たちの判断で日根野氏に年貢を納めると政基に通告した。

百姓たちにとっては、自分達の労働の成果を収奪する領主・日根野氏・根来寺三者の争いに巻き込まれ、家を焼かれ作物を荒らされることは、全く迷惑千万なことであった。

文亀二年(一五〇一)九月、根来衆と、これに味方する紀州守護畠山尚順の家臣佐藤惣兵衛の連合軍が、和泉守護細川氏と対決するため、日根野庄に近い土丸城(泉佐野市)に布陣しようとした。

この動きを知った入山田村の村人たちは、村を守るため、宮座に集まって相談した。

衆議の結果、村人たちは直接根来寺と交渉することを決めた。百姓たちは近隣の惣にも呼び掛け、根来寺に代表を送った。

旗頭たちとの交渉の結果、金と引き換えに「入山田村内にて乱妨狼藉あるべからず」の制札を入手することに成功した。

根来衆は引き上げ、村は戦火の危機から間一髪で救われた。

いまや非力な領主より、百姓の方が、政治力と行動力、そしてそれを裏付ける経済力を持っていることを、世間に見せ付けた事件だった。

政基の面目はまたしても失墜した。

永正元年(一五〇四)七月、村民の願いもあり、根来寺が守護方の求める半済を受け入れることで、対立していた両者が和解し、ようやく平和が回復した。

政基は閼伽井坊秀尊の後継の明尊を代官に任命し、十二月、成果の乏しかった三年間の滞在を終えて、京に帰った。

◇

日根野荘のような無力な貴族の領地とはことなり、強大な武力を持つ根来寺を背後に持つ信達荘の場合は、特異な経過をたどった。

信達庄では、名主は守護と被官関係を持つことは許されず、有力な名主はすべて根来寺に子院を持つ行人となった。

信達庄の記録が史料上に現れるのは、鎌倉時代の建長五年(一二五三)十月二十一日付けの近衛家所領目録である。

それによれば、もともと信達庄は藤原五摂家の一つ近衛家から鳥羽上皇に嫁いだ藤原泰子(高陽院)の所領だった。

藤原泰子は藤原頼通のひ孫にあたり、父は知足院といわれた藤原忠実である。

鎌倉時代末期の動乱の中で、信達庄は藤原氏の手から離れる。建武四年(一三三七)、信達庄は根来寺の武力を頼む足利尊氏の寄進によって、根来寺の領地になった。

泉南に足場を得た根来寺は、その後、積極的に和泉に進出した。九条家への貸金のかたに閼伽井坊が日根庄の代官職を得たように、根来寺は泉南各地の荘園領主や農民に金を貸すことで、加地子(利子)を得て勢力を伸ばした。

熊取庄の中家や信達庄馬場の閼伽井(赤井)家など、和泉の有力農民たちは、一族出身の僧が住持を務める根来寺子院の氏人となった。

彼らは、子院が行う高利貸活動の実務をとり、借金のかたに子院が得た土地の代官職を担った。

もともと信達庄など和泉南部の根来寺の領地には、守護への段銭(=土地一反あたりの特別税)や半済(=年貢の半分を軍事費として徴収する権利)を免除するという足利将軍家の安堵があった。

しかし、幕府の安堵はしばしば守護とその被官によって無視された。すでに、足利尊氏の寄進からわずか六年後の康永元年(一三四二)六月、和泉守護の細川顕氏は信達庄に兵糧米を課している。

このときは根来寺の訴えで、尊氏の弟、直義が仲裁した。直義は、細川顕氏に兵糧米の徴収と信達庄内への立ち入りを停止するよう命じ、従わせている。

当時、根来寺の力はまだ弱く、自力では守護に対抗できなかった。根来寺の権益は、将軍家の庇護によってかろうじて守られた。

足利直義の安堵のあと、応永三年(一三九六)にも足利義満によって信達庄に安堵状が出された。また応永一七年(一四一〇)には、足利義政によって守護不入の領地として根来寺に安堵されている。

このように、根来が繰り返し幕府に安堵を求めた事は、守護の侵略が一片の文書では対抗できなくなったことを示している。このころ根来寺が急速に行人を増やし武力を蓄えるようになったのは、守護側被官の侵略から、自力で領地を守る必要に迫られたためでもあった。

室町幕府の権力が強い頃は、将軍の安堵は効果があった。しかし、幕府が衰え、公権力が及ばなくなると、守護の横暴には歯止めがかからなくなる。信達庄でも守護細川氏の被官である武士たちの露骨な領地の侵略(=押領)が起きるようになった。

細川氏の被官たちは、安堵を無視し、軍費と称して勝手に段銭を課した。彼らは段銭を徴収するため、信達庄の村々に押し掛け、領主の根来寺方と抗争を繰り返した。

将軍の権威が地に落ちた室町末期には、守護細川氏や、その家臣の三好氏は、泉州の地侍を動かして根来寺の領地に圧力と攻撃をかけた。

根来寺は、幕府内で細川氏と対立する畠山氏と同盟し、さらに同じ寺社勢力である粉河寺や雑賀勢とも協力して、たびたび紀州から和泉に出陣、細川氏側と戦った。

◇

根来寺と守護細川氏の争いは、幕府内部での細川氏と畠山氏の勢力争いに絡んでいた。

応仁の乱以来、幕府内では政治の主導権をめぐって細川と畠山の両管領が抗争を続けた。

畠山氏の内紛が端緒となった応仁の乱(応仁元年=一四六七)では、細川勝元が畠山政長に味方し、畠山義就を支援する山名持豊(宗全)と戦った。このときは畠山政長と細川氏とは良好な関係だった。

応仁の乱の途中で細川勝元は病死し、子の政元が八歳で後を継いだ。成長した政元は、将軍義材(よしき)に重用されていた畠山政長と争った。政元は畠山政長を追い落とすため、明応元年(一四九二)、政変を起こした。

政元は、他の守護たちとともに朝廷に手を回し、将軍足利義材を廃して足利義澄を将軍に擁立することに成功した。

権力を手中にした政元は、新将軍の威光を背景に、畠山政長と前将軍足利義材を攻撃した。

政元は、応仁の乱以降もなお家督をめぐって畠山政長と争っていた畠山義就の子義豊(基家)を支援した。

畠山政長は、河内正覚寺城で、畠山義豊との争いに敗れて自殺した。その子尚順(ひさのぶ)は、あやういところで死地を脱した。

紀州に逃れた畠山尚順は、やがて父の政長と縁の深かった根来寺などの応援を得て、勢力を挽回する。

数年にわたる争いのあと、明応八年(一四九九)、畠山尚順は畠山義豊を攻め滅ぼして父の仇をうち、翌明応九年(一五〇〇)九月には、細川政元にくみして岸和田城にいた和泉守護細川元有を敗死させた。

勢いに乗った畠山尚順は、畠山義豊の子の畠山義英がこもる河内誉田城を攻めた。だが、反撃を受け、大敗北を喫する。

以後、尚順は紀州にとどまり、河内誉田城を根拠地にする義英と対立を続けた。尚順方の退潮で、根来寺の和泉での版図も後退した。

その間、細川家でも家督をめぐる内紛が起きた。政元の死後、細川澄元と細川高国が争った。細川澄元には畠山義英が付き、細川高国には畠山尚順と根来寺が味方した。

両軍は、たびたび和泉や河内を舞台に戦った。

永正元年(一五〇四)、根来衆と畠山尚順の連合軍は和泉各地で細川方の城を攻略し、和泉の守護政所(和泉大津市)を焼いた。

永正一七年(一五二〇)五月、京都・等持寺の戦いで、細川澄元軍が細川高国軍に敗れ、畠山義英は吉野に逃亡した。

畠山尚順の子、畠山稙長(たねなが)は長年の目標であった河内の高屋城を奪回した。

ここに応仁の乱以降、五十年続いた畠山家の内紛はようやく終結した。

◇

根来寺が同盟していた畠山尚順とその子の稙長の最終的な勝利で、根来寺の威勢もまた上がった。

細川氏との抗争のさなかの明応五年(一四九六)、立柱した根来寺の大塔は、およそ半世紀後の天文十六年(一五四七)に完成する。

この頃が根来寺の絶頂期だった。

しかし、根来の平和は長くは続かなかった。その後、細川澄元のあとを継いだ細川晴元が天下を握り、細川氏衰退後は阿波を本拠地とする細川家臣の三好一族が台頭する。

根来は畠山氏と、その家臣の安見直政と連合し、三好一族と戦いを続けた。

織田信長が上洛したのは、ちょうど三好一族と根来の両者が抗争を繰り返しているところだった。共通の敵である三好を駆逐するため、信長と根来が結びついたのは、自然の成り行きだった。

信長は、荘園に対しては融和的だった。自らの朱印状(許可)を取ることを前提に荘園の維持を認めた。荘園領主勢力のなお強い畿内で、守護大名の勢力を駆逐するためには荘園領主の力を利用するのが得策と考えたのである。

しかし、これは畿内での覇権を得るための妥協策に過ぎなかった。本能寺で死ななければ、信長はいずれ荘園解体にも手を付けていたに違いない。

根来の僧兵は、いつかは武士と決着を付けねばならない宿命だった。