専識坊の屋形も、大方の行人は泉州表に出払っていて、ひっそりしていた。

表にいた行人の案内を乞うて、明算は中に入った。

専識坊は中庭で、屋形に残っている若い行人と長刀の稽古をしているところだった。

案内した行人が、専識坊に声をかけようとしたが、明算は手で制した。

稽古が一段落するまで待つつもりだった。

稽古用の木の長刀を手にした専識坊は、後ろにいる明算に気付かず、盛んに若い行人に声をかけている。まだ肌寒い春先だというのに、専識坊の上半身は裸だった。

長刀が使いだされたのは、槍よりも古い。すでに平安時代末期の「後三年合戦絵巻」に登場する。

長刀は、もともと騎馬の敵に対抗するために考案された。馬の足をなぎ払い、敵の武将の足やひざを切るため、刀に長い柄が付けられたものだった。刀身二尺三寸、柄六尺以上は大長刀、それ以下は小長刀といわれる。

刀、槍、棒に変化し、切る、薙ぐ(なぐ=横様になぐり倒す)、払う(=払いのける)、突く、と様々な用途に使える長刀は、重宝な武器として長らく多用された。

しかし、刀身を振り回す長刀は個人戦には向いても、集団で戦うには難がある。

戦国期に入り、それまでの一騎打ちが集団戦に移るにつれ、槍ぶすまをつくるなど集団戦法に向いた槍に長刀は徐々に押されていく。鉄砲が伝わると、長刀はさらに廃れた。

しかし、僧兵の間では、今も長刀は重要な武器だった。弁慶の武装に見られるように、僧兵は伝統的に長刀を愛用した。根来寺でも専識坊をはじめ、その使い手は槍と同じぐらい多かった。

武器には使う者の意識が反映する。長刀が昔から僧兵によく使われたのは、弓などの飛び道具に比べて、防御的な武器であるためといわれる。

僧兵は本来、寺を守るために生まれた存在で、積極的に寺の外へ攻めに行くための集団ではなかった。最初、寺ではもっぱら相手を打つだけの棍棒が使われた。のちに相手の攻撃に対抗して、長刀が主要な武器となった。

しかし、鉄砲が入ってきた今では、そんな意識は根来でも全く失われていた。弓も鉄砲も、敵を倒すためには、こだわらず採用された。防御と攻撃の区別はなく、身を守るためには、まず先に相手に致命的な攻撃を加えねばならない。そんな時代だった。

長刀は女子に愛用された。柄が長く敵から離れることができ、非力な者でも力の強い者と対等に戦える長刀は、江戸時代の末まで長らく武家の女子が護身用として使った。

専識坊は根来寺内で長刀の名手として知られていた。その腕は飛ぶ燕を切り落とし、草原から飛び立つキジやシギの羽を切って捕らえることもできるほどだった。

実戦では六尺三寸の柄のついた大長刀を愛用し、大きな音を立てて振り回した。敵の雑兵はその音を聞いただけで体がすくみ、動けなくなった。

「さあ、こい」

専識坊は、明算が見ているのに気付かず、若い行人相手に大声を上げている。明算より一回り若いが、体は大きく、鋭く光る目と大きな声には敵を威圧する迫力があった。

「えーい」

ためらっているように見えた行人が、木の長刀を振り上げ、鋭い声を上げて、専識坊の頭上に激しい勢いで打ち込んだ。

専識坊は長刀を右手に持ったまま、動かないでいる。行人の長刀が、あと少しで専識坊の頭に振り下ろされようとした瞬間、専識坊の体が右に飛んで、行人の長刀は空を切った。同時に体勢を崩した行人の胴を専識坊の長刀がしたたかに打った。

行人の革の胴丸が鈍い音をたて、行人は長刀を落として、へたり込んだ。

「打ち込む時は、相手の動きをもっとよく見ぬか。最後まで相手から目を離すでない」

専識坊は、大声で行人を叱咤した。

行人は顔を紅潮させて、悔しそうにうつむいている。やがて腹を押さえながら立ち上がり、地面に落ちた長刀を拾った。

「さあ、もう一度打ち込んでこい」

行人と位置を変えた専識坊は、長刀を斜めに構え直す。行人が、長刀を再び頭上に振りかざしたとき、専識坊と明算の目が合った。

専識坊は構えを崩した。

「ああ、これは杉の坊殿。来ておられたのですか」

ほほえみながら専識坊は明算の方に歩み寄った。

◇

専識坊は、明算を屋形の中に導いた。前を進む専識坊の裸の広い背中は、汗で濡れて湯気を上げている。

専識坊は、屋形の入り口に置いてあった竹篭から手ぬぐいを取り出して体をふいた。それから着物を羽織り、明算を奥へ招いた。

湿っぽい三和土(たたき)を通って、奥の板の間に上がる。板の間の隅には藁座が何枚も積んである。

専識坊は上の藁座を一枚取って明算に勧め、自分も敷いて胡座(あぐら)をかいた。

火桶の五徳に鉄瓶がかかっていたが、火はなく、部屋の中は寒々としていた。

「よく来られました。あいにく行人が出払っていて、茶もわかしておりませぬ。お許しあれ」

「お心遣いはご無用です」

「ご承知の通り、有力な行人衆はみな、泉州表に出払っております。もはや、ここに残っているのは、わずかな行人だけ。それも、急ぎ集めた若い衆ばかりで、まだまだ修業が足りませぬ。先程ご覧になった長刀の稽古で、お分かりでしょう。これでは、秀吉が不意に根来を襲ってきたときに、まともに戦えるものか甚だ心もとない」

専識坊は苦笑しながらいった。

「いや、ご心配はもっとも。私も最近は根来が若干手薄になっているのではないかと危惧しておりました。きょう伺ったのも、寺の守りについて、お考えをうかがうためです」

稚児が椀に入れた茶を、根来塗りの盆に載せて持ってきた。稚児は椀を明算と専識坊の前に置いた。

「きのう、岩室坊殿に会い、秀吉が攻めてきたときの備えについて、意見をうかがった。岩室坊殿は秀吉が泉州表からでなく、意表を突いて東の方から攻めてくるのを、ことさら心配されておられた。それがしも同じ懸念を抱いております」

明算は言葉を切って専識坊の顔を見た。専識坊は茶を飲みながら、黙って聞いている。

「いくら泉州に屈強の行人を多数置いたとしても、背後から、あるいは双方向から攻められたのでは、根来はたちまち崩されてしまう。どうすれば根来を守れるか。専識坊殿はどのようにお考えか。ぜひお聞かせ願いたい」

明算は問うた。

「それがしが考えるに、二正面で戦うことは至難の業(わざ)と心得ます。根来にはそれだけの余力はない。寺に兵がいないのは確かに不安ではあるが、ここは思い切って和泉表に兵力を集中するしか方法がないと存ずる。東からの攻撃はないとはいえぬが、可能性は少ない。大和、伊勢からの道は大軍を動かすには山道で狭すぎる。来るとすれば、やはり泉州からではありませぬか」

専識坊は答えた。

「お考えは、もっともながら、それにしても、いまの根来の守りはあまりに手薄。仮に和泉の守りが崩れたら、寺を守るものがいなくなります。もう少し、根来にも兵を置いておく必要はないでしょうか」

明算はなお根来の守備にこだわった。

「明算殿はそういわれるが、泉州表の方の兵も決して十分ではない。根来の守兵を増やすとなれば、その分だけ泉州表の兵が減る。それに、少々の兵力では、せっかく寺に置いてみたところで、それほど役には立つとは思えませぬ」

専識坊も自説に執着した。

「根来だけの兵力を考えれば、その通りかもしれませぬ。しかし、紀州にはほかにも有力な寺がある。その力を借りることも考えられます」

明算はなおも食い下がる。

「どの寺のことをいっておられるのか」

専識坊は不思議そうに聞いた。

「岩室坊殿は、東の守りを高野に頼めないものか、といわれている」

「高野?」

高野の名を聞いて、専識坊は一瞬怪訝(けげん)な表情をした。

「われらが不倶戴天の宿敵、高野と手を組めと岩室坊殿はいわれるのか。そんな無節操な」

専識坊の声は怒気を含んでいた。

「専識坊殿。まあ、お聞きあれ。高野には、数千の行人がおります。もし、彼らが、秀吉の軍を支えてくれれば、どれだけ有利になることでしょう。その間に、泉州表の砦にいる根来の行人や雑賀衆を呼び戻すことも出来ましょう」

明算は専識坊の目を見ながら話し続けた。

「そのためには、高野と和解しなければなりませぬ。秀吉に対抗するためには、今までの行き掛かりを捨て、高野を味方につける。これが岩室坊殿の考えであり、それがしもまた同じ意見です」

明算は静かにいった。

「明算殿はそう簡単そうにいわれるが、根来と高野は、覚鑁上人が石もて高野を追われて以来の犬猿の仲。いまとなって急に手を組むのは、お互い極めて難しい」

専識坊は反論した。

「いまはもう、昔のことにこだわっている時ではない。そのように岩室坊殿はいわれた。秀吉に対抗する大事のためには、小事は忘れる必要があると」

「明算殿、それは違う。根来と高野の確執は決して小事などではない。根来寺の生い立ち、寺の拠って立つ所以(ゆえん)にかかわる重要な問題である。そもそも、いままで散々相争ってきた高野を許し、信用せよというのは無理がある。たとえ我々旗親が同意しても、行人や学侶たちが納得するだろうか。それに、高野自体も同心するかどうか」

「確かに、高野を味方につけるのは難しい。しかし、交渉する値打ちはあります。高野を味方に付けることが難しければ、せめて中立を守らせたい。高野が秀吉側に付いてしまえば、粉河や熊野も動揺し、根来の味方に付けることが難しくなります」

「粉河や熊野を誘うことには、何の異論もないが、高野とは手を組む気にはならぬ」

専識坊は腕組みをした。

「手を組みたくなくとも、組まねばならない相手もあります。私や岩室坊殿が心配しているのは、秀吉が先に手を回して高野ばかりか粉河や熊野までも味方につけてしまうこと。このまま手をこまぬいていれば、狡猾な秀吉はきっと、そこを突いてくることでしょう」

明算はこんこんと説いた。

「いずれにしても、早く手を打たねばならぬ。今日、粉河の三池坊のところへ手紙をやったが、どのような返事が戻って来るか。気にしているところです」

明算は粉河の帰趨を危惧していることを率直に話した。

「そう心配したものでもない。粉河は泉州の知行問題では、根来と同様、秀吉に遺恨がある。きっと味方になってくれよう」

焦る明算に比べ、専識坊は楽観的だった。

明算は、高野を宿敵とする旧来の考えから脱皮できない専識坊に、少しいらだちを感じていた。

「いずれ大衆詮議で秀吉への対応も決めねばなりませぬ。その前に総ての作戦の得失をよく詰めて置かねば、行人や学侶衆も正しい判断はできませぬ。高野との同心は一つの例。それが難しいのなら、また別の方法を考えねばならないでしょう」

明算は、出された水を飲み干した。

「別のやり方とは」

怪訝な表情で専識坊は聞いた。

「秀吉にこちらから働きかけ、直接交渉することです」

「それはまた思い切ったことをいわれる」

専識坊は絶句した。

「戦いは最後の手段。戦になる前にあらゆる手を使って駆け引きする。戦うと見せて相手の譲歩を誘う。これも戦法でありましょう」

明算は専識坊の驚きを静めるように、おだやかな口調でいった。

「なるほど。だが、秀吉は交渉に乗るだろうか。小牧の戦いの前に、紀州勢が岸和田や大坂を攻めたことを、奴はひどく恨んでいる。そうやすやすと根来への遺恨が消えるとは思えぬが」

「秀吉は賢い男。戦うより鉾を収めた方が得と思えば、過去の事は忘れて和議に応じてくるでしょう。奴は、その辺は全くこだわらぬ男です」

「そうだろうか」

専識坊は、なお納得できない風だった。

「まあ、この話もいずれ大衆詮議にかける積もりでいます。それまでに、よく考えて、間違いのない方針を出していただきたい」

明算は立ち上がった。

《大伝法堂での大衆詮議を召集せねばならぬ》

明算は考える。

《その前に、旗親たちに、よく根回しをしておかねば。それにしても、専識坊のような若い旗親が、かたくなな考え方では、先が思いやられる》

明算は、予想以上に高野との和解が難しいと感じた。高野を味方につけることや秀吉と交渉することより、むしろ根来の行人や学侶を説得することの方が難しいかも知れない。

明算は憮然としている専識坊に別れを告げた。説得は難しそうだったが、落胆はしなかった。

《追い詰められれば、いずれ専識坊にも妥協の大事さの分かる時が来よう》

明算は、専識坊に礼をいって屋形を出た。

◇

粉河に出した使者は、その日の夕方に帰ってきた。

「そちらから来られるには及ばぬ。二日後に自分が根来へ参る。戦への備えについて自分に考えがある」

三池法印の返事は、そう書かれていた。

明算は、粉河がまだ秀吉に懐柔されていないと知って安堵した。同時に、自ら乗り込んでくる三池法印に強い気迫を感じた。

明算は三池法印の個性の強そうな、大きな文字で書かれた手紙を何度も読んだ。

そこには、秀吉に対する敵意が溢れていた。粉河の他の旗頭は知らず、少なくとも三池法印に関しては、秀吉に懐柔されていることは到底考えられなかった。

明算は三池法印の造作の大きな、いかめしい顔を思い出す。

明算が三池法印に初めて会ったのは、二十年前、明算が根来杉の坊の当主になった時だった。三池坊など粉河の主立った行人坊を回って挨拶した。

大勢の参拝客とともに、粉川寺の参道を北に歩くと、両側には門前町が続いていた。

大門には、桂の巨木で作られた大きい朱塗りの金剛力士像二体が、虚空をにらんでいた。根来の金剛力士像より、一回り大きかった。

本堂前には大きな庭があった。崖地を利用して築庭された枯れ山水は、近江八景を模して作られたもので、その美しさは畿内ではよく知られていた。

三池坊の院主の正昭法印は、そのとき四十歳を少し超えたばかりだったが、若い明算を盛んにもてなした。そして自ら寺の中を案内した。

三池法印は、明算に粉河寺の歴史を聞かせた。

粉河寺の由緒は根来寺よりも古い。

寺に伝わる宝物の粉河寺縁起絵巻によれば、奈良時代、光仁天皇の宝亀元年(七七〇)、獣を追っていた土地の猟師大伴孔子古(くじこ)が、山中で周囲を照らす尊い霊光を見て殺生を悔い、その地に草庵を結んだのが始まりとされる。

あるとき、孔子古の草庵に宿を借りた行者が、宿泊の礼に七日間庵に篭り、千手観音を彫り上げた。行者が立ち去って後、この千手観音をめぐって噂が立った。それは、千手観音が童子に姿を変え、遠く離れた河内の国の長者の家に現れて、重病の娘を癒したという霊験だった。

奇跡にあやかりたいと願う人々が粉河寺に参詣するようになり、千手観音に対する信仰が畿内に広まった。

粉河寺縁起絵巻には、病に悩む人々や、奇跡に驚く人々の様子が素朴ながらも敬虔な筆致で描かれている。絵師自身の深い信仰心が伝わってくるようだった、

この千手観音の霊験のあらたかさは、都にも知られた。

後白河法王も粉河寺の千手観音を信仰した。安元二年(一一七六)、法住寺の御所内に設けた小千手堂の中尊は、粉河寺の千手観音に使った霊木の残りで作られたと伝えられる。

その後も貴族や大名の厚い信仰と領地の寄進を受けて、粉河寺は繁栄した。天正年間には寺領四万石、堂塔が五百を超える大伽藍となった。

広い寺領を守るため、粉河寺もまた、根来と同様に行人を多く蓄えるようになる。その武力は、たびたび寺同士の争いに使われ、また世俗の権力争いに巻き込まれた。

元弘三年(一三三三年)、吉野にいた後醍醐天皇の子、大塔宮護良(おおとうのみやもりよし)親王は、鎌倉幕府打倒のための出兵を粉河寺行人に求めた。

粉河の衆徒は親王の呼びかけに応じ参戦した。建武の政権誕生後、倒幕の恩賞として、親王より寺に紀州平田荘が贈られた。

やがて後醍醐天皇と敵対するようになった足利尊氏は、粉河寺の行人を味方に誘った。後醍醐天皇側もまた、粉河寺を味方につけようと画策した。

双方とも領地を与える旨の書状を出して同心を促したが、結局、粉河の行人は世の大勢を見て足利側につくことを選んだ。

尊氏は建武三年(一三三六年)、粉河寺に和泉の国長滝荘の領家職を、軍忠の賞として与えた。その後、長滝荘を拠点に粉河寺は、泉州に勢力を伸ばす。

同じころ、根来寺も足利尊氏側につき、尊氏から和泉国信達荘を寄進された。根来もまた信達を根城に和泉南部に進出した。勢力を競う二つの寺は、その後も対抗しつつ、似た運命をたどる。

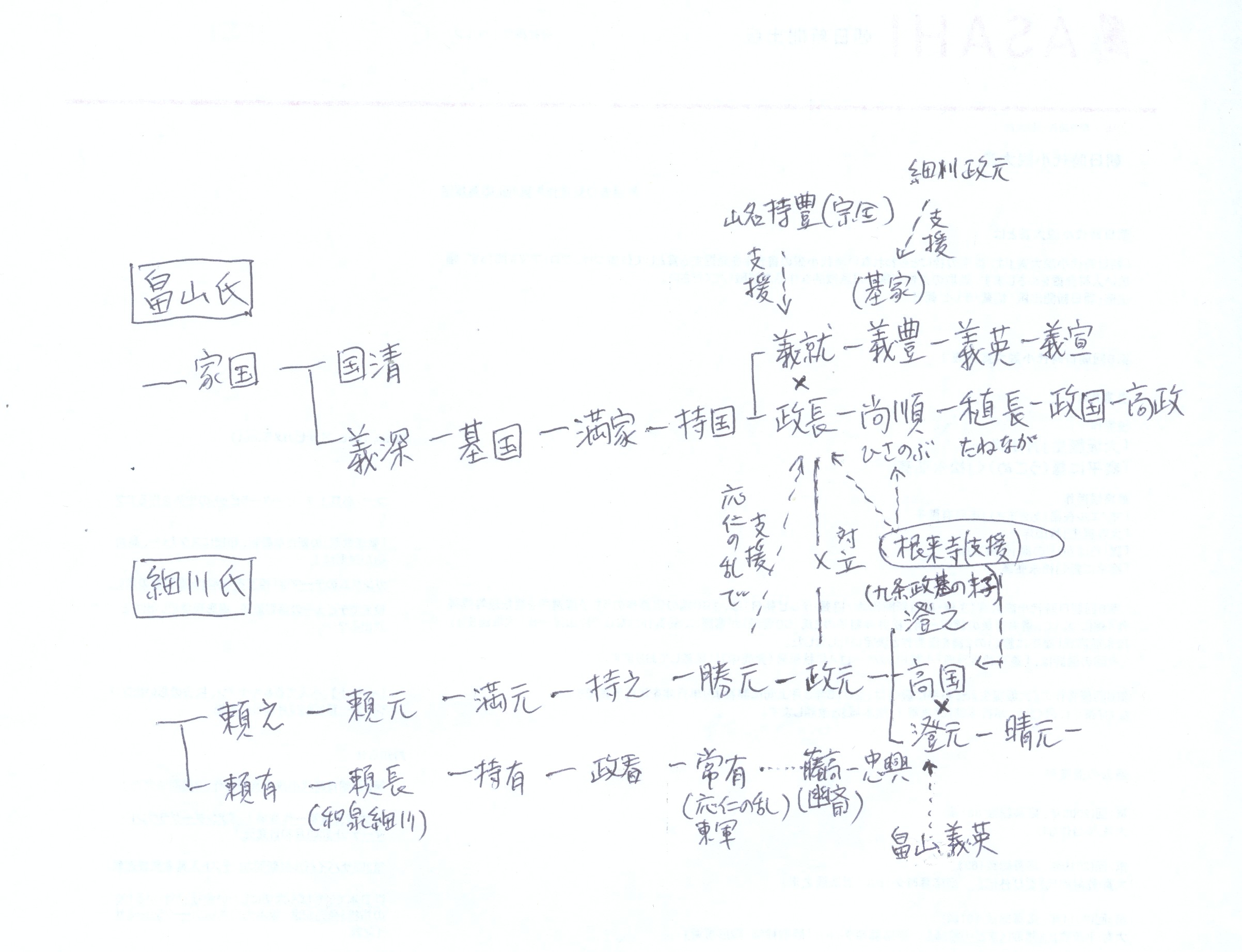

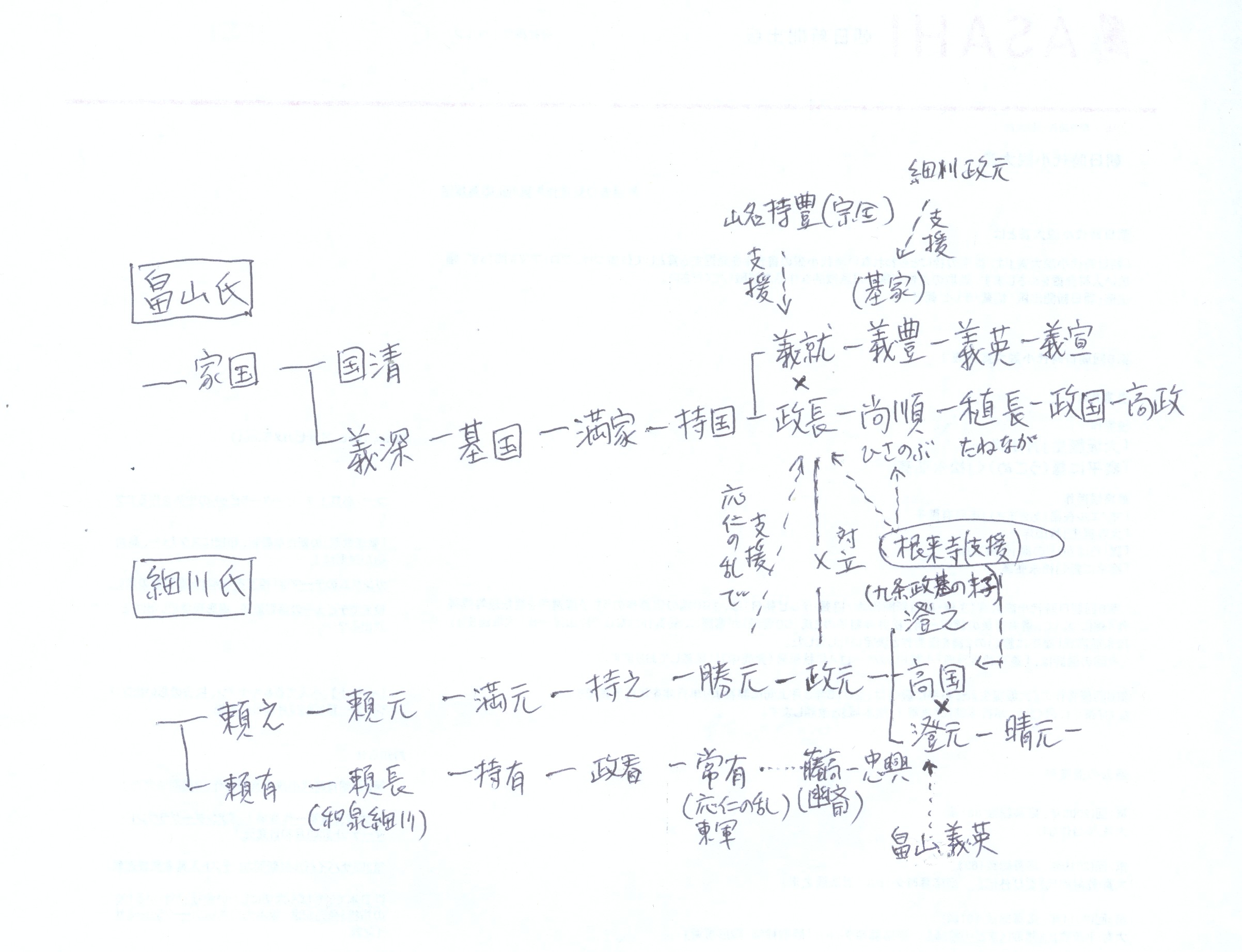

康正元年(一四五五)、紀州守護の畠山持国の死後、跡目を巡って守護畠山家に内紛が起きた。

家督を継いだ持国の実子義就(よしなり)に対し、持国の養子の政長が対抗し、守護職を巡る骨肉の争いになった。

幕府内で畠山氏と勢力を争っていた細川勝元は、畠山氏の内紛に乗じて、影響力を伸ばそうと、政長を支援した。

長禄四年(一四六〇)九月、畠山義就は、細川勝元の画策により将軍足利義政から紀州守護職を罷免された。代わって細川勝元の支持する畠山政長が守護に任じられた。

政争に敗れて河内に下向した義就は、細川勝元と張り合っていた山名宗全に庇護を求めた。

両畠山氏の武力抗争が始まり、紀州の諸勢力は義就側と政長側に分裂した。根来寺は政長側に付き、高野山や粉河寺は義就側に付いた。

根来寺が政長側についた背景には、根来と義就の間の対立があった。

義就がまだ守護だった長禄四年(一四六〇年)五月、根来寺と畠山義就との間に紛争が起きた。日照りによる領地内の水争いが原因だった。

畠山義就の有力被官人である遊佐、神保氏らの軍勢が、武力で根来寺を威圧して、有利に交渉しようと、守護方である粉河寺の円福院に陣を置いた。

交渉を拒絶した根来寺は、円福院を急襲して七百人を討ち取った。

根来はすでにこの時代、守護方をしのぐ軍事力を蓄積していた。

応仁元年(一四六七)、山名宗全に支えられた畠山義就の軍勢と、細川勝元が味方する畠山政長の軍勢が、京都上御霊社近くで戦闘を始めた。これが、その後十年間続き、都を荒廃に陥れた応仁の乱の発端だった。

畠山義就は守護職を畠山政長に奪われたものの、なお紀州の多くを実質的に支配していた。このため、京都にいる政長はたびたび義就に対する追討軍を起こした。

延徳二年(一四九〇)、高野山の支援を受けた義就軍と、根来衆や紀州奥・口の衆を率いた守護政長軍が根来一乗山で激突した。義就軍は敗れて数百人の死者を出した。

義就はこの年の末に死んだが、紀州の支配権を巡る畠山氏の抗争はなおも続く。

義就の子基家は明応二年(一四九三)、河内正覚寺城に布陣した政長を攻めて自害させ、父の恨みを晴らした。

これに対し、紀州に逃れた政長の子尚順(ひさのぶ)は、根来寺の支援を受けて反撃し、明応八年(一四九九)、基家を敗死させた。

細川勝元の子政元は、基家の子で義就の孫にあたる義英を助け、摂津勢を率いて尚順勢と戦った。永正元年(一五〇四)、ついに尚順と義英の間で和睦が成立した。

半世紀に及んだ畠山氏の内紛はようやく終息した。

◇

一連の抗争を通じて、根来寺の勢力はますます強くなった。やがて粉河は根来に従う形で、統一行動をとるようになる。

文明十六年(一四八四)九月に、粉河寺と、同じ天台宗に属する貝塚の水間寺(貝塚市)との間で抗争が起きた。

粉河寺は根来寺に加勢を依頼し、その協力を得て木島(貝塚市)に出陣した。

粉河・根来勢は敵方の砦を落とし、勢いに乗って水間寺と神於寺(こうのでら)を焼き払った。

粉河寺は、礼として根来寺に酒と肴、銭を贈った。

両寺は、和泉守護の細川氏と泉南の支配をめぐって抗争を続ける。さらにその後、細川氏に代わって実権を握った被官の三好氏とも争った。根来が信長方についたのは、宿敵三好を倒すためだった。