秀吉は三河中入り策を許可するに当たって条件をつけた。それは、できるだけ早く岡崎に向かうこと、岡崎城下に放火したあとは、速やかに引き上げることだった。池田恒興、森長可はこれを了承した。

別働隊の大将には作戦に賛成した三好秀次が命ぜられた。秀次はまだ十七歳で、戦闘経験が一度もなかった。

このため、秀吉は一族の木下助左衛門利直と木下勘解由利匡(かげゆ・としただ)の兄弟を秀次の後見役にした。

また、軍監(軍目付)として近江佐和山城主の堀久太郎秀政を付けた。

以下の経緯は、日進市の発行した資料「岩崎城」による。

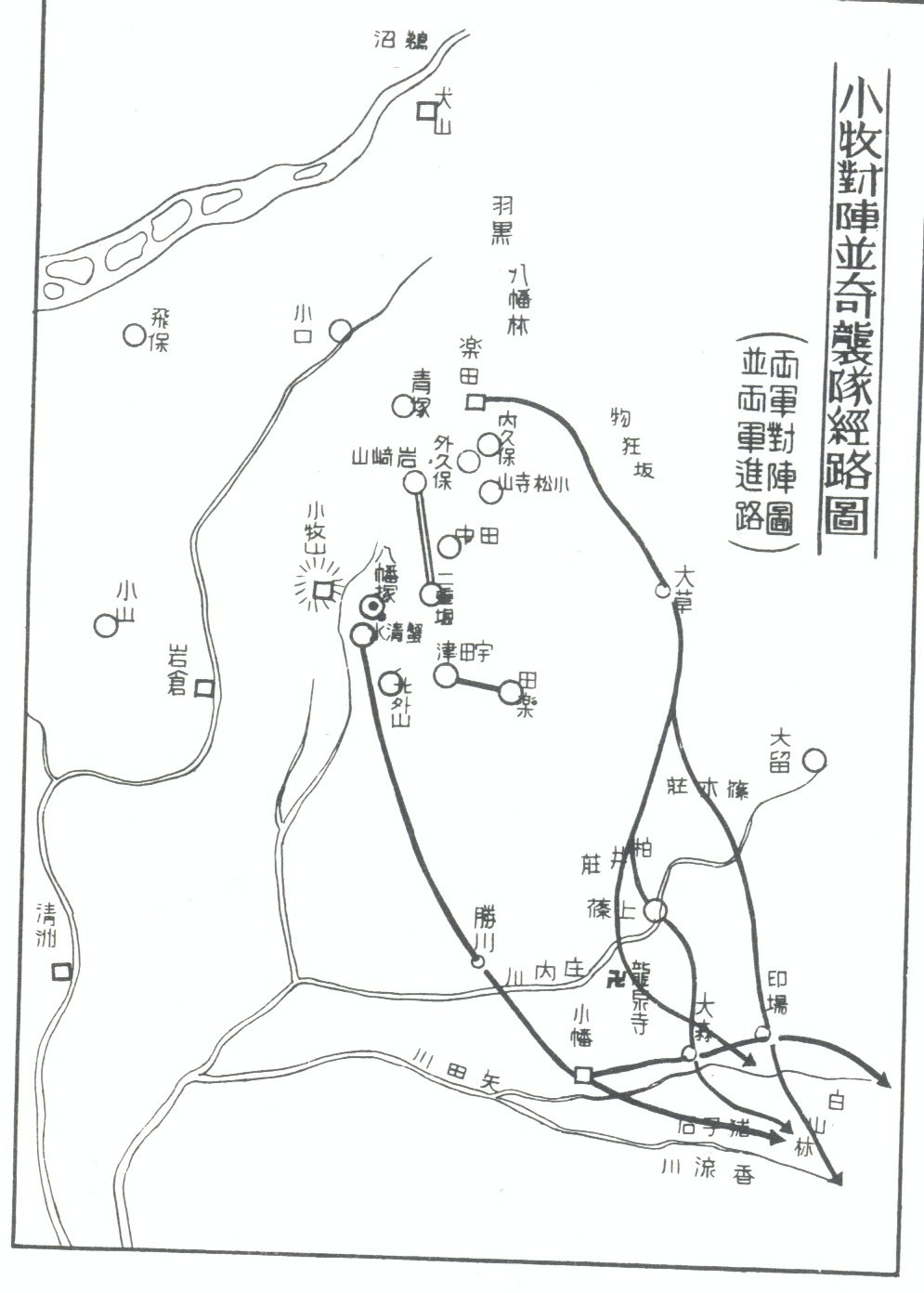

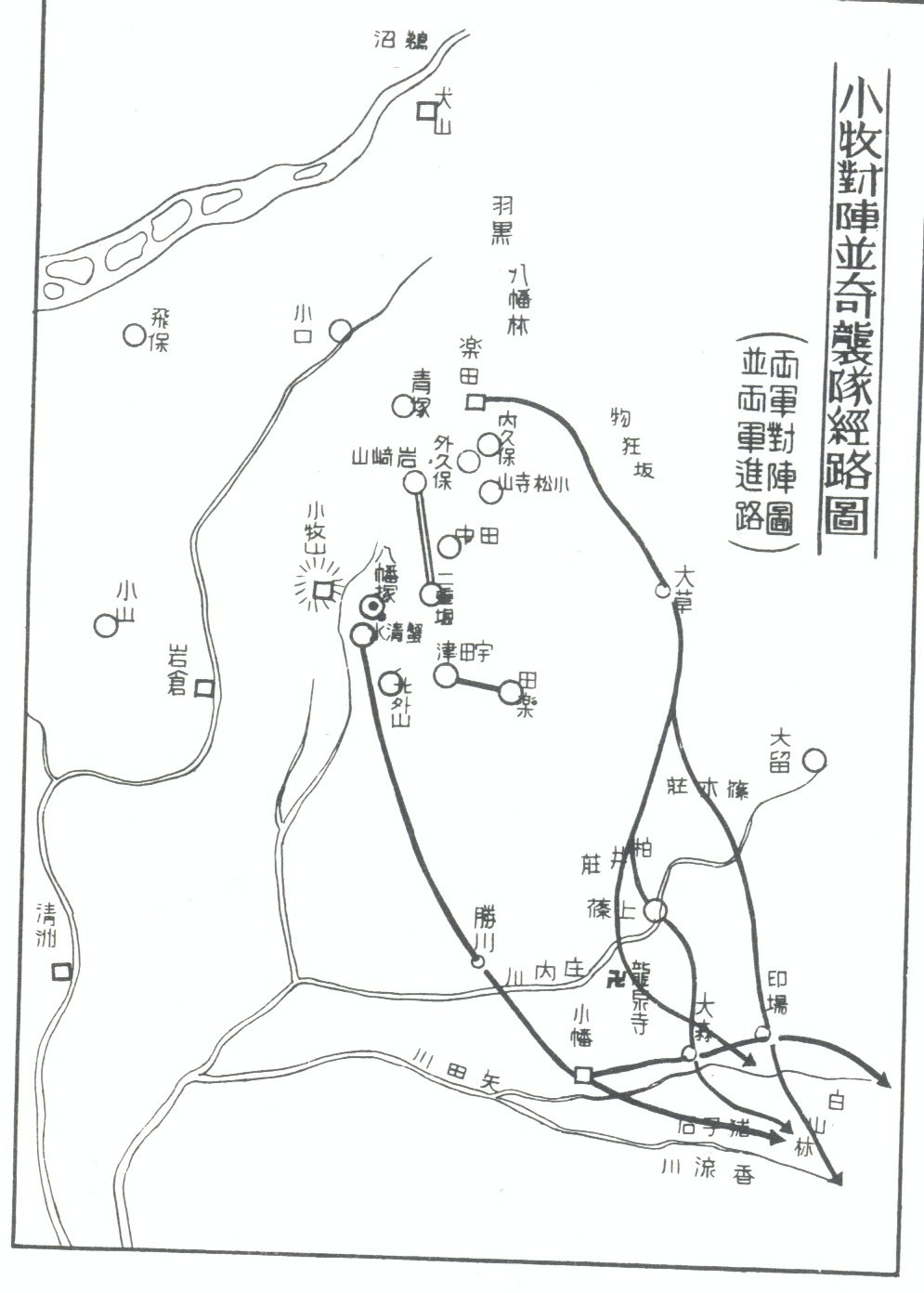

小牧城包囲軍を割いた三河侵攻軍は天正十二年(一五八四)四月六日の夜半、ひそかに小牧を出発した。

第一隊は池田恒興とその息子の庄九郎元助六千、第二隊は森長可三千、第三隊は堀秀政三千、第四隊は三好秀次八千。計二万人の動員だった。

機敏に行動しなければならない中入り作戦に、大軍勢が参加することになったのは、一部を尾張と三河の国境に残し、築城させるためだったといわれている。

侵攻軍は池内郷、大草郷(=いずれも小牧市)を経て、七日、篠木郷、柏井郷(=春日井市)に着き、陣取りをした。

そこで、秀吉方についた在地の土豪、村瀬作右衛門らと三河への侵入路について相談した。村瀬氏は多くの田畑を持つ裕福な農民で、一族は平成の現在も、春日井、名古屋市天白区に多く住んでいる。

四月八日夜十時ごろ、全部隊に進軍命令が出された。

三縦隊に分かれ、大留、野村、松河戸(=いずれも春日井市)から庄内川を渡河した。

先頭の池田隊は長久手を経て、九日午前四時ごろ、藤島郷(日進市)に進んだ。

◇

藤島郷の近くには、織田信雄方の武将、丹羽氏次の岩崎城(=日進市)があった。

当時、城主の氏次は兵八百人を率いて小牧山に出陣しており、岩崎城は氏次の弟で、十六歳の傍示本(ぼうじもと)城主丹羽氏重と、義兄の長久手城主加藤忠景が二百三十人の兵とともに守っていた。

氏重は疱瘡を患っていて血膿が止まらない病身だった。

丹羽氏重は、人馬の気配で、夜間に松明(たいまつ)をつけずに進む大軍に気がついた。物見の者に確かめさせたところ、敵方の池田、森軍と分かった。

氏重は、すぐに城中の兵に非常呼集をかけた。

敵は大部隊ということはすぐにわかった。どれだけ奮戦しても、勝てる相手でないことは、すぐに見て取れた。

しかし、このまま敵の通過を見過ごせば、後に臆病者とあざけられ、また城代としての責任も問われる。氏重は討ち死にを覚悟で池田、森軍の進軍を阻むことを決心した。

氏重は、女子供を城の裏から逃がし、小牧山の兄のもとに、一族の丹羽平五郎茂次を送って、秀吉軍の南下を知らせた。

将兵と最後の盃を交わした氏重は、わずかな数の鉄砲隊を岩崎の南の坂口に集めた。鉄砲隊は、馬の足音を頼りに、通り過ぎる敵軍に向けて一斉に発砲した。

続いて弓隊も矢を浴びせ掛けた。

矢の一本は、池田恒興の馬の前足に刺さり、恒興は振り落とされて岩角に体を打ち付けた。

城からの攻撃を受けて、池田隊もすぐに反撃した。先制攻撃をした丹羽軍は、反撃を受けると、すぐに城に戻って門を閉めた。この最初の戦いで双方に死者が出た。

恒興はもともと、この小さな城を無視して通過するつもりだった。

しかし、城側が攻撃を仕掛けてきたため、応戦せざるを得なかった。この城を放置すれば、後ろに続く総大将の秀次に危険が及ぶことも考えられた。

恒興の家老の伊木清兵衛忠次は、三河攻めの前の軍神の血祭りにと城攻めを主張した。

これに対し、片桐半右衛門は三河に急ぐことが肝要として素通りを勧めた。

結局、元助、長可らが伊木の主張に同調したため、恒興は城を落とすことを決意した。

池田軍は圧倒的な軍勢を使って、四方から総掛かりで城を攻めた。東北のからめ手口は片桐半右衛門が、大手口は伊木清兵衛が攻撃した。

城兵は死にもの狂いで敵を防いだ。氏重は兵四、五十人とともに、大手口から城外に打って出たが、圧倒的な敵の反撃にあって、すぐに城内に退却した。池田、森隊は、入れ代わり立ち代わり激しく攻撃した。

やがて、門が破られ、池田、森軍が城内に乱入した。

氏重は城外に出て、なお戦ったが、城外石橋の辺りで馬に乗ったまま討ち取られた。

城内で指揮をとっていた氏重の叔父、加藤太郎右衛門景常も右脇に矢を受けて、ひるんだところを大陽寺左平太に飛び付かれ、首を取られた。

城兵はわずかな逃亡者を除いて、ほぼ全員が戦死した。

このとき、逃げ場を失った浪人の一人が、城内の大木に登って枝の陰に隠れ、殺戮の一部始終を見ていたという。

恒興は裏の六坊山のふもとで、取った首を実検し、いたく上機嫌だった。

この間、後続の森、堀、三好隊は、戦闘が終わるまで、それぞれ生牛原、金萩原、白山林で待機していた。

岩崎城を攻め落とすまでの二時間ばかりの遅れが、三河侵攻軍の命取りになった。

◇

小牧山の家康は、秀吉軍の動きに不審を感じていた。四月六日、秀吉方が味方に攻撃を加えてきたが、形ばかりの射撃で、戦意が感じられなかった。

《どうもおかしい。なにかたくらんでいる》

猜疑心の強い家康は、敵の計略に敏感だった。

本能的に敵の狙いをかぎつけるのは、動物的といってもいいほどだった。

狸のような、一見茫洋とした風貌の下には、研ぎ澄まされた狼の神経が隠されていた。

七日の朝も動きはなかった。家康は配下の武将達と軍議を行っていた。そこへ馬回りの若者が入って来て、家康に耳打ちした。

「篠木村の百姓が二人、注進に参っております」

「何用か」

「秀吉方の軍勢が、三河の方に向っているとの注進でございます」

馬回りの報告に、家康の目が見開いた。

「すぐに、連れて参れ」

家康の前に農民が連れて来られた。

彼らは頭を下げ、おずおずと秀吉軍の動きを報告した。

秀吉軍を泊めたものの、長年恩顧を受けた織田家への裏切りに良心の呵責を感じ、また、戦いの後でとがめられるのを恐れて報告に及んだのだという。

秀吉方に見付かれば殺される危険を冒して、わざわざ知らせにきたことから見て、彼らのいうことが嘘だとは思えなかった。

慎重な家康は彼らを本陣にとどめ、なお様子を見た。そこへ森長可の陣に入れてあった間諜の伊賀者服部平六が帰ってきた。

服部平六の報告も篠木の村人の言う通りだった。家康は村人に金を与えて帰した。

八日には如意村の土豪、石黒善九郎がやってきて、秀吉方の大軍が庄内川を渡っていったと告げた。

もはや疑いはなかった。秀吉軍は岡崎に攻め込もうとしている。

家康は虚を突かれた思いで、しばらく茫然としていた。どうしたものか、すぐには方策が浮かばなかった。

しかし、家康の当惑は長くは続かなかった。

《敵はまだ、こちらが感付いたことを知らない。いまから追えば、すぐに追い付けるだろう。敵は大軍だが、四隊に分かれている。各個撃破すれば勝算は十分ある》

家康は、ただちに敵を追撃し撃滅するよう命令を下した。

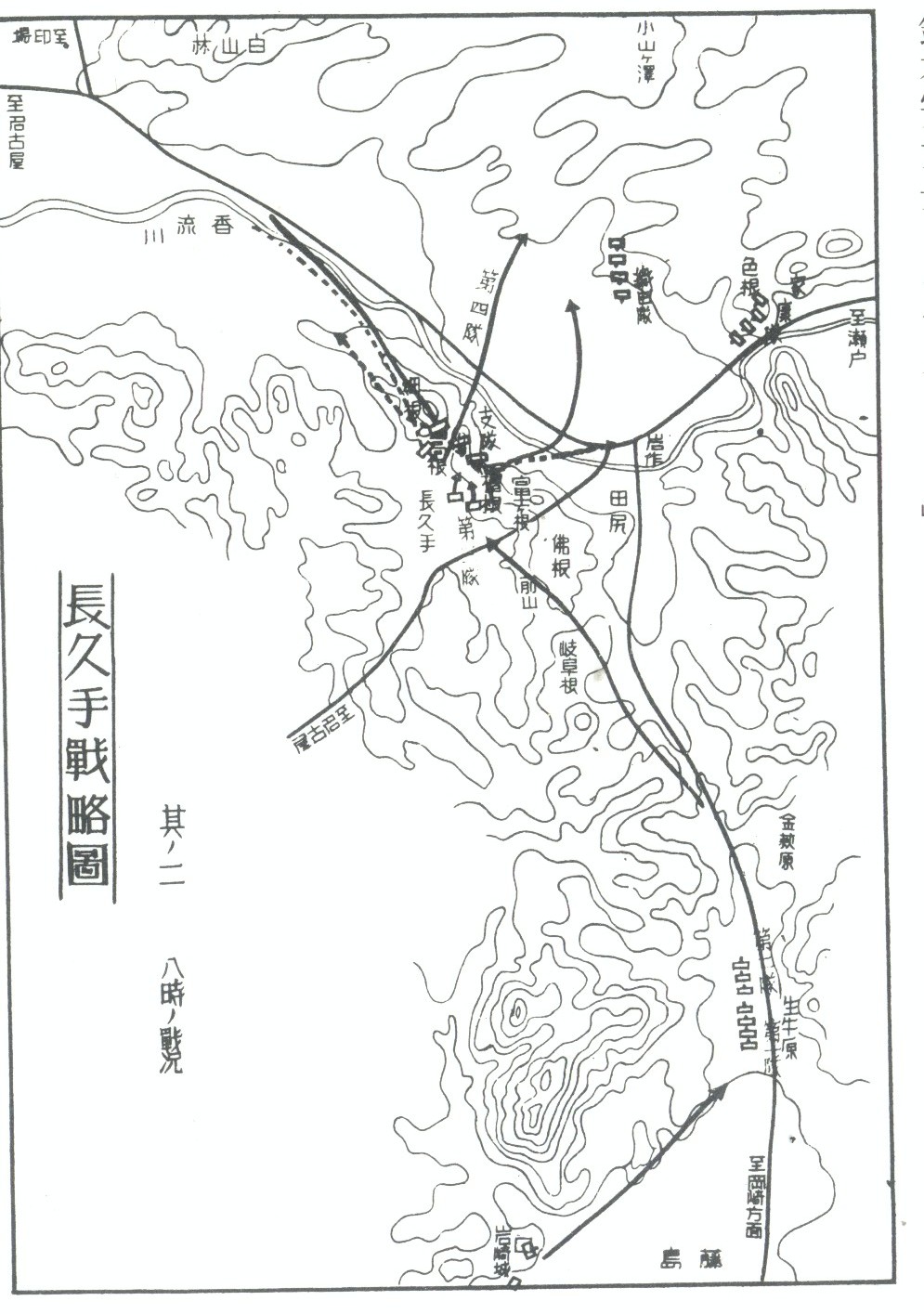

まず、岩崎城主の丹羽氏次を先導とする榊原康政、水野忠重、大須賀康高ら四千五百人の支隊が四月八日午後七時ごろ、旗指し物を巻いてひそかに小牧城を出発した。

支隊は庄内川を渡って同夜、小幡城に入った。氏次たちは、忍びの者たちに敵情を探らせ、敵がなお長久手の手前にいることを確認した。

家康は、酒井忠次、石川数正、本多忠勝ら五千人の兵を小牧山の留守役に残し、同じ八日午後八時ごろ、自らも六千三百人の兵を率い、小牧を出立した。織田信雄も三千人を率いてこれに従った。

◇

家康の本隊は、勝川(=春日井市)から庄内川を渡り、牛牧(=名古屋市守山区)を経て九日零時ごろ、小幡城に入り、先発隊と合流した。

小幡城で、家康は先陣の水野忠重らと作戦を練った。

その結果、数に勝る敵軍との正面からの決戦は避け、最後尾の部隊を背後と側面から奇襲することに決めた。

四月九日午前二時ごろ、家康軍の二支隊が小幡城を出発した。大須賀康高、水野忠重の右翼隊は猪子石原(=名古屋市名東区)を経て、秀吉軍最後尾の三好秀次隊の右側にひそかに回った。

榊原康政の左翼隊は、稲葉(=尾張旭市)から秀次隊の背後に回り、攻撃の機会を待った。

鎧が音を立てぬように武将たちは馬から下り、火縄に火をつけた鉄砲隊を先頭に、じわじわと敵に近付いた。

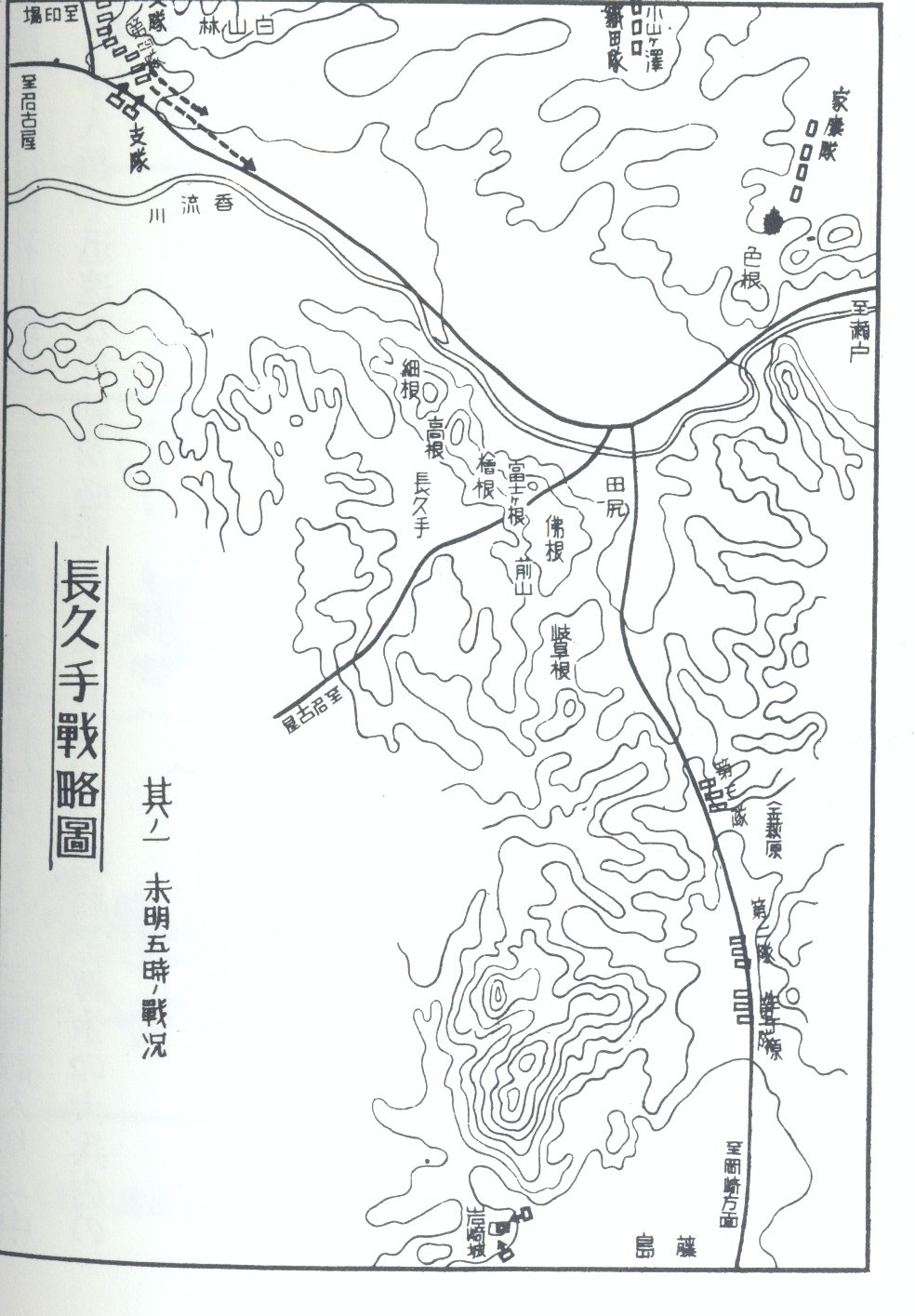

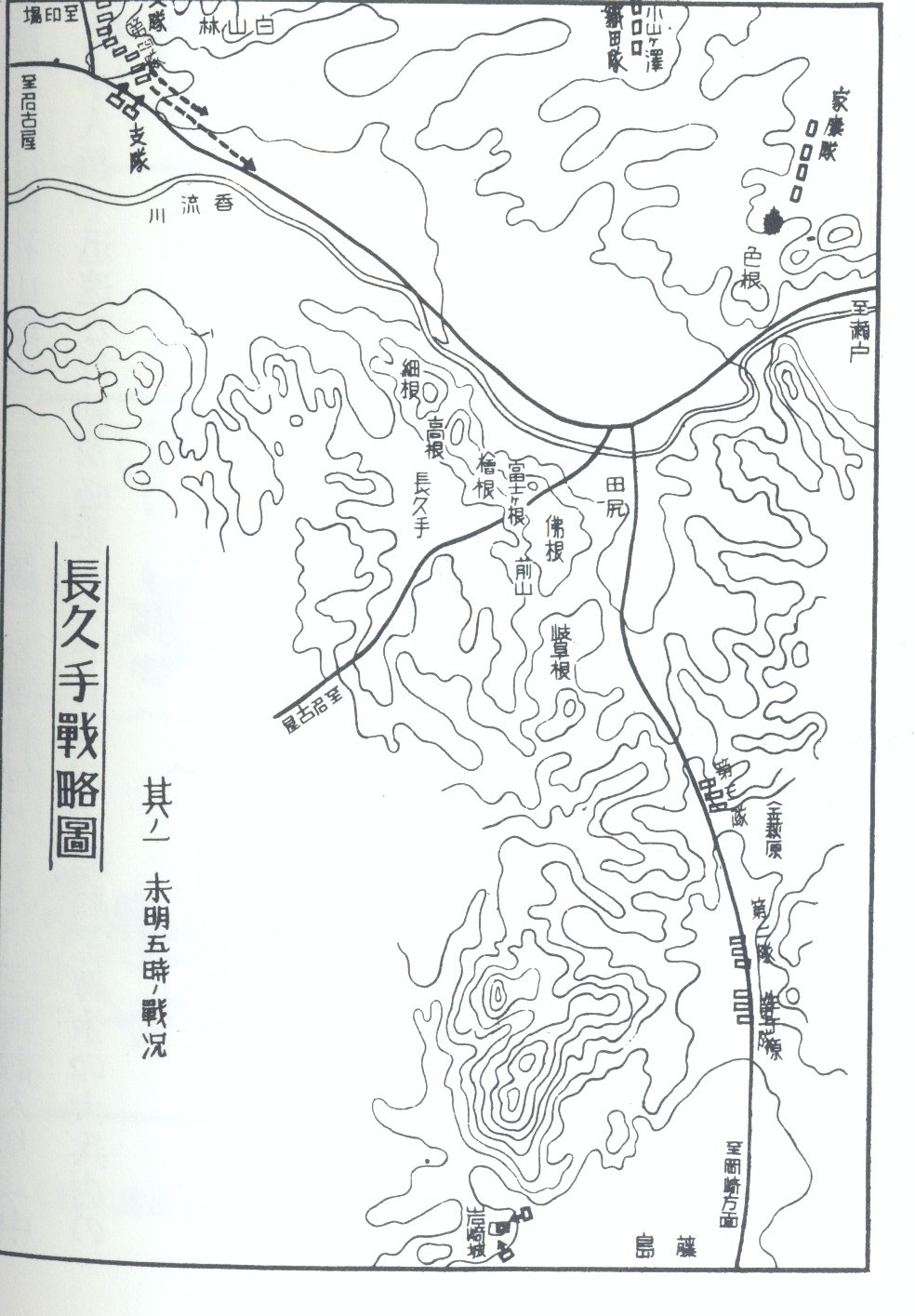

岩崎城の攻略が終わるのを待っていた秀次軍は、追撃されていることに少しも気付かず、白山林(=名古屋市守山区森孝新田)の台地上で朝食をとっていた。連日の強行軍で彼らは疲れており、全く無警戒だった。

午前四時過ぎ、東の空が白み始めたころ、銃声が静寂を破った。

最初に家康軍の右翼隊が秀次軍に襲いかかった。大須賀隊の兵が銃や弓を乱射、丹羽氏次軍が鯨波(とき)の声を上げて後に続いた。

秀次軍は、家康軍支隊の二倍の兵力があったが、不意を突かれ大混乱に陥った。窮地に陥った秀次は、防戦に努めている田中吉政を呼び寄せ、先に進んでいる池田恒興と堀秀政に敵襲を連絡させ、救援を求めた。

この間に、左翼にいた家康軍の榊原隊が、秀次軍後尾の朝倉丹後守が率いる兵糧隊を襲った。

朝倉丹後守は必死で防戦したが、もちこたえられず退却した。秀次軍は、左右背後から攻められ、ついに敗走しはじめた。

秀次は長谷川秀一の兵およそ千人に守られながら、香流(かなれ)川を渡り、細ケ根の高地にとどまって防戦した。しかし、ここでも敵の攻撃は激しく、秀次軍はじりじりと後退した。

この乱戦の中で、秀次の乗っていた馬が逃げてしまった。秀次は、馬で通りがかった家臣の可児才蔵に馬を貸すよう命じた。

しかし、才蔵は「危急の際の馬は、雨降りの傘と同じである」といってすげなく断り、そのまま立ち去ってしまった。

秀次は死を覚悟したが、後見役の木下勘解由利匡(としただ)が、自らの馬を秀次に提供したことで、あやうく死地を脱することができた。秀次は稲葉から犬山に向かって逃げた。

木下利匡は、兄の利直と細ケ根に踏みとどまって、奮戦の末に討死にした。

大将の秀次が逃走した秀次軍は岩作(やざこ)、長久手方面に雪崩をうって敗走した。この戦闘で、秀次軍の死者は五百人に上った。

堀秀政は、池田軍の占拠する岩崎城と、秀次軍の布陣する白山林の間の金萩原にいた。秀政は、後方からの銃声で秀次軍が襲われたことを知った。間もなく秀次からの救援を求める使者が馬で息せききって駆け付け、敵襲を知らせた。

堀軍はすぐに反転し、秀次の救援に向かった。香流川に面する高地の桧ケ根に至ったとき、秀次軍の兵が逃げてくるのに出合った。

堀軍は秀次軍の残兵を収容すると、二重に陣を張り、鉄砲の筒先をそろえて家康軍の来襲を待ち受けた。

秀次軍を追撃してきた榊原隊は、堀軍の待ち伏せに全く気付いていなかった。緒戦の勝利に勝ち誇った榊原、大須賀隊は、本多康重の制止も聞かず、先陣争いに懸命だった。

午前七時過ぎ、徳川隊は待ち構えていた堀軍の陣地に不用意に突入し、まともに反撃を受けた。

隊列は、たちまち崩れ、大須賀、水野隊は猪子石方面に退却した。榊原隊は岩作方面に敗走した。家康軍支隊の死者は二百八十人に及んだ。

堀秀政は自ら軍を率いて、逃げる敵を追った。桧ケ根を下りて岩作方面まで来たとき、さきほどまで自分達がいた桧ケ根のすぐ隣の富士ケ根に、家康自らの出馬を示す金扇の馬印が立っているのを見た。

驚愕した秀政はあわてて兵を引いた。

この日の家康の行動は素早かった。四月九日午前二時ごろに信雄とともに小幡城を出発。大森、印場(尾張旭市)を経て矢田川を渡り、途中、白山林での味方の勝利を聞いた。

さらに岩作の東の色ケ根(金色山)に至り、山頂の大岩に腰を掛けて、幕僚たちと軍議を行った。

支隊が堀隊の反撃にあって壊滅したとの報告が入ったのは、その最中だった。

「このままでは、やがて岩崎城から戻ってくる池田、森隊が堀隊に合流してしまう。池田、森隊が帰ってこぬうちに、敵を分断せねば」

とっさの判断だった。下手をすれば、堀隊と、池田、森隊の挟み打ちにあう危険も十分にある。しかし、ここは是が非でも危険を冒し、敵の間に割って入らねばならない。

慎重な家康には珍しい一世一代の賭けだった。

家康軍は急いで色ケ根山を下り、岩作にいる堀軍のそばを擦り抜けるような形で、富士ケ根の高台に登り、陣を敷いた。

家康・織田信雄軍の兵力は、途中で収容した榊原、大須賀両隊の残兵をいれて約九千三百人だった。

幸い、この間に敵の攻撃はなかった。堀隊が移動中の家康軍本隊に気づいて攻撃をかけていたら、危ないところだった。

家康は、富士ケ根の東南にある前山と仏ケ根の高地を占領させ、陣を進めた。

右翼の前山には、家康本隊三千が布陣した。左翼の仏ケ根は十九歳の井伊直政ら三千が守った。予備隊として織田信雄の三千が切通付近に控え、池田、森隊が戻って来るのを待った。

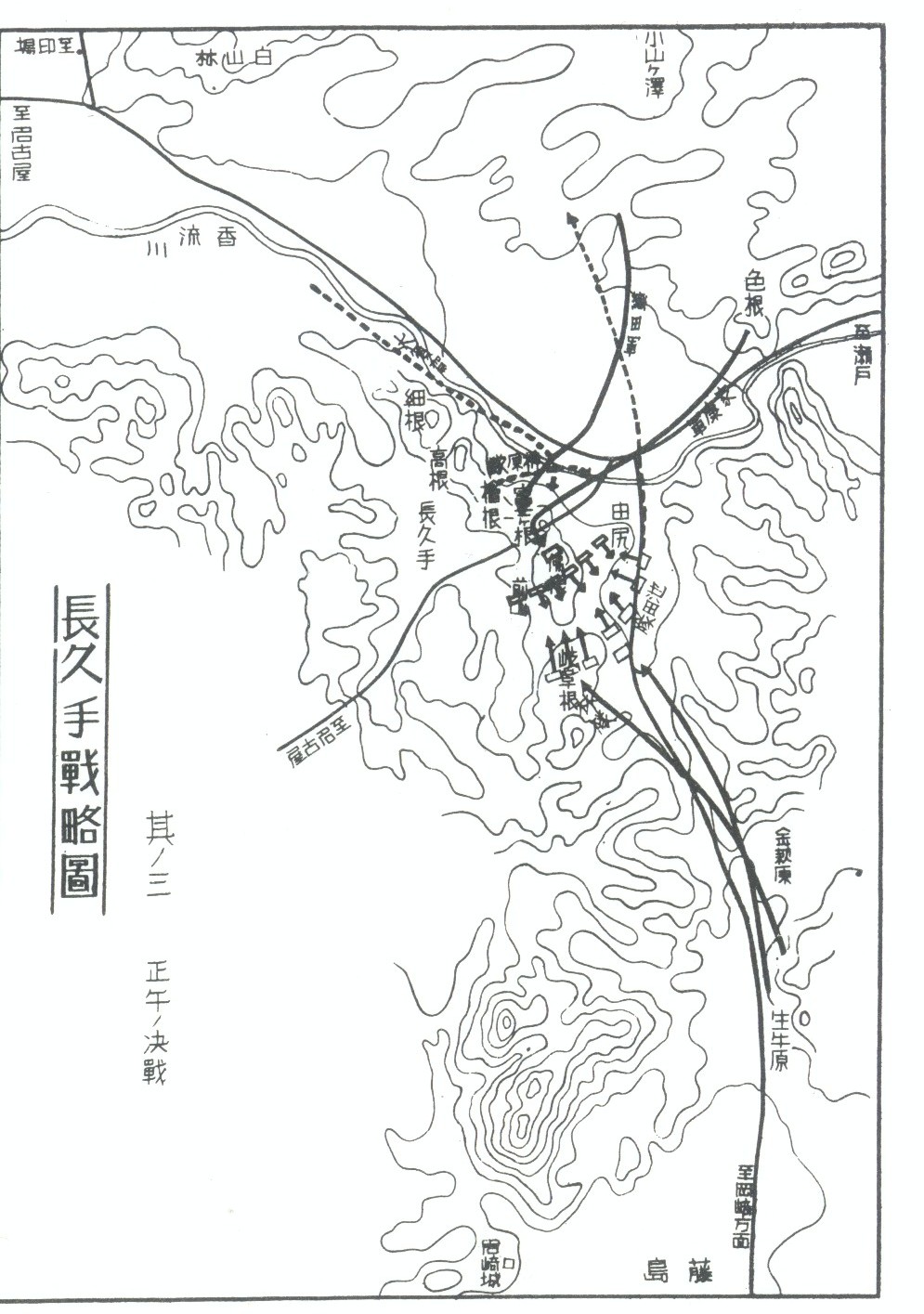

池田、森隊は、秀次軍からの救援の求めを受けてすぐに反転し、長久手方面に引き返した。

森隊は富士ケ根に家康の馬印がひるがえっているのを見て、そこにとどまり、岐阜岳に布陣して池田隊の到着を待った。

午前八時ごろ、池田隊が到着、森隊と合流した。池田元助、輝政兄弟は家康軍左翼の井伊隊と対峙する田ノ尻の東南高地に進んだ。

森長可は家康本隊の進出してきた前山と向かい合う岐阜岳にとどまり、大将の池田恒興は家康本隊と仏ケ根池を隔てた首狭間(こうべはざま)に陣を構えた。

恒興は伝令を飛ばして、長久手方面にいた堀秀政隊に連絡を取り、攻撃に加わるよう求めた。

しかし、堀秀政は「兵は疲れ、死傷者も多数出ている。秀次殿の行方も気掛かりである」とすげなく答え、兵を撤収して、そのまま篠木、柏井から小牧の二重堀に帰ってしまった。

残った池田、森軍の兵力はあわせて九千人ほどだった。戦力は、家康軍とほぼ互角とはいえ、より有利な高地を先に占領した家康軍に比べ、地形上の不利は否めなかった。

堀隊の支援もなく、池田、森軍は苦しい状況の下、家康との決戦に追い込まれた。

◇

両軍の間には、湿地帯や田、野原、ため池が横たわっていた。両軍ともに沈黙を守り、辺りはカラスの鳴き声が聞こえるだけだった。

近郷の村々の住人は、戦闘に巻き込まれるのを恐れて、すでに遠くに避難していた。

四月九日の午前十時ごろ、機が熟したのを見て、家康は各隊に攻撃を命じた。

家康軍は、一斉に池田、森軍に襲い掛かった。

岩崎城の戦いで疲れていた池田軍は、家康自身が直接指揮をとる強力な徳川軍の猛攻にあって、たちまち二、三百人の死傷者を出した。

最大の激戦になったのは、徳川軍の井伊直政と池田軍の元助、輝政兄弟の若者同士がぶつかった田ノ尻方面だった。

池田恒興は元助隊が苦戦しているのを見て、黒母衣(くろほろ)衆の精鋭二、三十人に命じ、井伊隊の正面を突破させようとした。しかし、井伊軍の鉄砲隊の一斉射撃を受け、すぐに全滅してしまった。

家康と森長可は、お互いに動かず、にらみあっていた。どちらも、激戦の田ノ尻方面に相手が兵を移動させれば、その隙をついて襲い掛かる考えだった。

家康は、田ノ尻方面で井伊軍が有利に戦いを進めているのを見てとると、右翼隊を二つに分け、一隊を自ら率いて森軍に突進した。これを見て、森軍も家康隊にぶつかってきた。

狭い所で激戦が続いた。

この地を死に場所と考えていた長可は、死に物狂いの戦いぶりだった。白絹の袖無し羽織を着て、部隊の先頭にたち、大声で味方を叱咤激励した。

勇猛で知られた長可の母衣衆も、長可に従って徳川の本陣目指して殺到した。このため、一時は家康軍が動揺し、退却するほどだった。

しかし、地力に優る徳川軍は、やがて盛り返し、徐々に森軍を押し返し始めた。

長可は味方を押しとどめようと、馬上で獅子吼していた。そのとき一発の銃弾が長可の眉間を撃ち抜いた。長可はもんどりうって落馬、絶命した。

長可の母衣衆は、長可の死体を担いで引き上げようとした。しかし、徳川軍の銃撃に、これらの武士たちも多くが倒された。

首狭間にいた池田恒興隊も敵に包囲され苦戦していた。すでに周りには五十人ほどの将兵しか残っていなかった。

恒興は元亀元年の姉川の合戦の際に、家康方の武将、酒井忠次の槍を誤って足に受けて負傷し、このとき以来、歩行困難だった。

恒興は小高い松林のなかで、馬に乗り、陣地を守ろうと、采(さい)を振って味方を叱咤していた。

しかし、ついに劣勢を挽回することは出来ないまま、近付いてきた徳川軍の安藤彦兵衛に槍で突かれた。落馬したところを、二十二歳の永井伝八郎直勝に討たれた。

栗毛の馬に乗った池田元助は流れ弾に当たって負傷した。苦戦している父親を助けにいこうとしたところを安藤直次に討たれた。

恒興の次男、輝政は父と兄に加勢しようとしたが、輝政の身を心配した家臣が「二人はすでに退却した」と嘘の報告をしたため、居城の池尻(岐阜県不破郡)に退去した。

将を失った池田・森軍は、雪崩をうって敗走を始めた。

敗残兵は、北の篠木、柏井、南の岩崎方面に落ちのびた。家康軍は、逃げる敵を追ったが、深追いを恐れる家康の指示で、午後一時ごろ追撃を中止した。

家康は午後二時ごろ、富士ケ根の権道寺山の小山ケ沢で、形ばかりの首実験をした。家康は敵方になるべく多く打撃を与えるため、あらかじめ将兵に敵の首の打ち捨てを命じていた。このため、首は恒興らに限られていた。

家康は、秀吉の出陣を警戒し、午後四時ごろ、白山林、猪子石を経て小幡城に撤収した。

◇

楽田にいた秀吉は九日の正午ごろ、白山林での敗戦を知った。直ちに二万の兵を率いて救援に向かった。

小牧山にいた徳川軍の本多忠勝は、石川康道とともに兵六百人を率いて秀吉軍を追い、引き留めるため銃撃を加えたが、秀吉軍は相手にしなかった。

途中、池田恒興、元助父子、森長可の戦死の報が秀吉のもとに届いた。

「あれほど、道草をするなといったのに。勝入の愚か者めが」

秀吉は、軍配をたたき折って悔しがった。

竜泉寺(名古屋市守山区)付近に着いたとき、秀吉は、戦がすでに終わり、家康が小幡城に入ってしまったことを知った。

秀吉は、堀尾吉晴、一柳直末ら三隊を長久手方面に派遣した。三隊は、印場方面で撤退中の家康軍に出会い、二百人余りを討ち取った。

すぐに小幡城を攻撃しようとした秀吉に、稲葉一鉄らは「夕方の城攻めは兵法で禁じられている」といって制止した。このため、城を攻撃するのは翌朝にすることに決し、付近に野営した。

一方、家康の武将たちは、野営している秀吉軍を、その夜のうちに攻撃することを勧めた。しかし、慎重な家康は許さなかった。秀吉軍が夜襲に備えていることが、家康には分かっていた。

四月九日午後八時ごろ、家康は兵三百を残して、ひそかに小幡城を引き払い、小牧山に帰った。

秀吉も、これを知って夜半、竜泉寺を出発、上条の砦にしりぞいた。十日には、楽田の本営に帰陣した。こうして、秀吉と家康の直接対決は、実現しなかった。

一連の戦闘での池田・森軍の死者は二千五百人、家康軍の死者は五百九十人だった。